以史为镜,可以知兴替。中国互联网,沧海桑田。

今天写个简单的,首发于知乎,这里增补了一些。

1、最早在美国上市的中国互联网公司是中华网,域名牛逼,中国概念,一度股价爆高到100多美元,后来一路跌到地板,然后退市,现在,谁还记得呢。

2、曾经联想搞了一个fm365.com,联想的互联网战略,非常非常早的事情,随着联想电脑预装铺开,一度号称是国内门户前几名,然后呢?后来一度域名都丢了,然后也没有然后了。

3、我们知道现在最大的文学站是起点文学,最大的下载一个是华军软件,一个是百度收购天空下载。但曾经最大的文学站黄金书屋,最大的下载站是海阔天空,然而这些网站都被一个叫多来米的公司用很低的价格收购了,那时候个人站不值钱啊,然后呢,多来米收了一堆当时最好的个人站,结果全做死了。

4、最早的电子商务网站,8848.com,曾经是中国电子商务网站头牌,在上市关键时刻的临门一脚,没有成功,然后,每况愈下。

5、世界互联网巨头收购中国互联网领先者,听上去好像是一个不错的强强联手,两个案例,ebay收购了当时的领先者易趣,彼时易趣在中国电商市场份额超过80%,然后被新成立的淘宝打的丢盔卸甲。 雅虎收购了3721,当时3721的收入规模和终端覆盖率均力压百度,然后就眼看着百度神话诞生了。

6、第一只A股上的互联网概念股叫做海虹控股,当时他们控股了中国最大的,完全独孤求败的棋牌游戏平台,联众游戏。 然后慢慢的联众就废掉了,一步步落后于时代。 今天我们不要说腾讯了,说波克城市这样的棋牌平台,收入我估计都比联众高不少。

7、曾经最大的下载工具叫做网络蚂蚁。

8、互联网泡沫破裂的时候,网易是三大门户里最脆弱的,一度股价掉到1块钱以内,丁磊炒掉了他聘用的CEO,财务出现丑闻,媒体天天给网易做退市的倒计时,大家都在幸灾乐祸,然而今天我们看,三大门户里网易转身最快,新业务拓展最成功,现在游戏市场,腾讯拿他也没办法。

9、南非电讯投资腾讯的时候,所有媒体人都觉得南非人SB,被马化腾骗了,说马化腾的估值方式完全是蒙人的,oicq用户(当时不叫QQ)都是低龄低层次用户,没有消费能力。 现在作为腾讯股东的价值和回报是南非电讯集团当前市值最大的支撑,超过其本身自营业务。。

10、曾经大家都认为中国互联网大局已定,新浪搜狐的霸主地位无可动摇,今天回头看,呵呵。

11、百度和新浪曾经撕逼过,百度那时候还是技术服务商,新浪的搜索是百度提供技术支持的,然后,新浪拖欠了百度的技术服务费,李彦宏一怒之下停了新浪的搜索接口,媒体都认为百度疯了,互联网霸主新浪分分钟捏死百度,这也是李彦宏摔电话决心自己做用户的主要原因之一。

12、曾经有一种期盼,说中国互联网啥时候能出市值超过十亿美元的巨头啊,呵呵。

13、百度上市的时候市值破百亿美元,市盈率过千,当时基本上国内所有分析师都说百度被严重高估了。

14、中国做游戏是不可能赚钱的,中国人没有人会为游戏付费,这是在2002年之前行业的共识,当时说的游戏主要是pc游戏,台湾和日本的游戏在大陆都很流行,直到盛大突然崛起,一切都变了。

15、群聊功能最早是朗玛uc推出的,市场反馈极好,当时用户发展极快,新浪见状立刻收购。那时候腾讯想做用户变现,取消了电脑注册QQ的功能,只允许手机短信验证码注册,一个注册收一块钱,结果看到朗玛uc有取代之势,立即恢复免费注册,同时推出QQ群,然后新浪这次投资基本就失败了。

16、百度推出过一个百度hi的聊天工具,还有一个百度有啊的电商平台,不过今天大部分年轻人都没听说过。 我的头像来源于是百度hi当时的气泡熊表情包,我觉得百度hi最有价值的成果就是气泡熊表情做的确实不错。

17、网景浏览器曾经被认为是一种革命,市场占有率一度在80%以上,当时网景的野心很大,想用浏览器做网络终端操作系统,市场也极为认可,股价和市值扶摇直上,很多投资者都认为网景可能是互联网时代的微软,然后微软内置了浏览器,网景告微软垄断,官司一直打,微软浏览器市场份额一直上升,然后,官司没打完,网景完了。 但有意思的是,现在,国内有360浏览器,国外的火狐,google的chrome浏览器,市场占有率都不低;为什么当时网景模式没成功,而现在第三方浏览器又都冒出来了,所以,归咎于微软垄断和捆绑,不如多思考自己的问题。

我给一个答案,网景的思路是互联网上的软件公司,而如今第三方浏览器完全是走互联网模式,做软件公司,被微软掐死是分分钟的事情。

18、2000年左右微软推搜索引擎,当时还不是bing,是MSN搜索,国内分析师近乎一致认为google要完,大家都觉得微软的技术能力很强,有钱,有资源,又能铺终端,但当时俞军老师坚持认为微软根本不懂搜索,不会冲击google,我特意翻过旧帖,从此转为俞军脑残粉。

19、吴京川老师十几年前给我讲搜索套利模式的时候,我完全没听懂,几年后我看一些新闻案例突然明白了,然后感慨市场时机过去了,直到最近我才知道,其实市场时机一直都在,只是进入门槛越来越高而已,意识到自己简直蠢的不可救药。

20、地方电信的门户网站和其附属的一些资源,社区曾经一度占据互联网流量的半壁江山,比较有名的包括上海热线,贵州信息港,碧海银沙等等。

21、网易最早就是个个人站,丁磊是中国最大的个人站长,当时丁磊要搞免费邮局,去广州电信谈合作,说不要电信出一分钱共同搭建一个邮局平台,只要电信出带宽资源。(当时流量带宽老贵老贵的,但对于电信来说成本极低),合作,然后未来广告收入大家分啥的巴拉巴拉。 当时的局长张静君一听,没听懂,但是禁不住她琢磨,不要出钱还能分钱,有这么好的事情?这里肯定藏着很大的利益,这好事不能让丁磊占了,这样,我直接买你们系统。 于是就有了163.net免费邮局,国内第一个免费邮局,用户量果然激增,因为没有其他家啊,然而做了很久,也没赚到钱,后来这个邮局被卖掉了还涉及国有资产流失啥的,张静君后来出去创业,一度被认为是互联网大佬,继续呵呵吧。 当然,丁磊也够坏的,卖了163.net给电信,自己掖着163.com。

22、腾讯最早域名是tencent.com,百度 cdn 长期有个跳转域名叫做shifen.com 大家都是1毛, 这事哪说理去。 美国的巨头叫做微软,中国的巨头叫做1毛。

23、李彦宏,周鸿祎,马化腾,雷军,丁磊,史玉柱,最早都是程序员,而且都还是水平相当不错的程序员,当然更不用说张志东这样的了。其实这个名单可以拉很长,很多名气没那么大的上市公司老板其实也做过程序员,比如携程老板梁建章等等。

24、个人网站

南杨北高曾经是个人网站最早的传奇,高春辉的个人主页曾经是国内网站综合排名前十,汽车销售员出身的第一代站长杨震霆目前已经移民加拿大,当地华人没有几个知道他曾经辉煌的历史;而高春辉依然在连续创业,中国互联网草根创业者的活化石。 可能很少人知道,卓越网的第一任老板是高春辉,而那时候卓越网,是一个下载站。

躲在梅州几乎从不出远门,从不接受采访以及从不参加各种峰会(实际上,只参加过一次)的中专生李兴平 创造了草根网站最大的奇迹,他依靠本地的几个人的小团队,先后创建过三个曾经位居国内访问量前20的网站,hao123, qq163 和 4399。而其他诸如3533,ip138,oicq88等一堆网站也都各个流量不菲,最疯狂的时候,一个音乐个人站长,和李兴平私交不错,就能轻松从他那里获得每天十几万到几十万的访问来路。

当然,今天,个人站长的时代过去了。

25、关于拥抱变化

百度最早是给门户做搜索技术服务商,没打算自己做流量入口;

腾讯最早想给电信做网络寻呼系统,没打算自己做用户,当时想发展点用户做样本测试系统;结果电信不鸟他,幸亏电信不鸟他。

阿里最开始做企业黄页;

盛大最开始做社区,失败了后用最后剩下的钱代理了传奇,当时大家都觉得中国游戏没市场,所以代理金极低;

京东最开始中关村摆摊的不解释;

唯品会 开始搞奢侈品赔的一塌糊涂,转入二线品牌开始翻身;

聚美优品陈欧第一次创业是做游戏广告平台,然后转型卖了化妆品;

奇虎最开始做社区搜索,恶心阿里搞了360去弄死3721,没想到无心栽柳;

新浪最开始是四通利方论坛,收了海外一个华人门户后转型做门户,然后靠微博翻身;

网易从虚拟社区到邮局到门户到移动SP到游戏;

搜狐从门户到游戏;

现在你告诉我你看准了一个大方向保证未来很有前途??

你可以当八卦看,也可以多想想,沧海桑田的背后,为什么。然后想想,未来会怎样?我们是不是还会看走眼,选错路?

为什么你学了10年比不上别人3个月?–怎样学英语最有效

英语是很多人从小到大的痛,为什么有些人能学得更快更好呢?

看完这篇文章,你会知道其中的秘密。

在语言学习中有一个小技巧,可以使达到熟练流利的时间,从十几年缩短至几个月。然而,大部分老师不敢告诉你真相,因为怕你不会开始努力。

1.理解外语学习的过程

外语学习的放弃率是非常惊人的。学习外语的学生中,只有 4% 的人在3年后达到了基本程度的流利。96% 的学生达不到流利的程度,或者完全放弃了学习。

关于学习,人们通常有两个错误认识:

错误1:学习外语非常难。

错误2:其他人(除了他们自己)天生就擅长外语学习。

放弃外语学习的最主要原因之一,就是学习者感觉不到自己在进步。大部分选择放弃的人主要是因为有错误的期望。所以,先来澄清这些错误认识:

(1)学习外语并不难,只是时间很长;

(2)每个人天生都擅长外语学习。你已经掌握了一门语言,只是忘记了学习的过程而已。

学习语言就像登山一样。

老师们不会告诉你的真相是:以法语为例,花600个小时的学习与实践,就能达到流利的水平(如果你已经掌握了一门拉丁语系的语言,将会更快)。

想想吧,如果你每个星期学 1 个小时法语,那么 40 个星期就是 40 个小时。那么,你需要 15 年时间达到流利,还不算你遗忘的内容。

从另一个极端的角度来看的话,如果你学习非常努力,你可以达到每周40个小时的学习时间。那么就有可能,在10到12周之内就能够达到一定程度的流利。

大部分人不可能有那么多闲暇时间,达不到这种密集程度的学习,但是理解这个过程能够帮助你更加现实地预期你得学习效果,这样就不会感到气馁了。

2.学习强度对快速学习外语非常重要

在语言学习中有个“双重极端”:1.最大限度地使自己沉浸在一门语言中可以使你尽可能快地积累到学习时间;2.如果你不使用,记忆就会消除。低强度的学习是无效的,因为强度过低的话,你会遗忘大部门学到的内容。所以,试着以最大的强度进行语言学习。

还是用爬山来打比方,山底又冰又滑,如果你爬得慢,还没等你前进你就会向后滑。所以,你爬得越快,你后退地越少。

3.对你自己好一点

在这个登山比喻中,我用阳光来比喻当你到达这个阶段后的感受。到达B1/B2阶段的时候,就可以看到阳光了。如果你之前没有学过一门外语,这个阶段将在学习时间达到350至400小时候发生。

在第一阶段的百余个小时的学习时间中,要对可能遇到的迷雾和不解有充分地预期。这个非常非常正常,而且并不是你笨。每个人都会有这样的经历,即使是那些在语言上有天赋的人。不同的是,那些成功克服这个阶段的人预料到了这个阶段,而且他们没有停步不前,因为他们知道自己终将到达阳光地带。

所以,如果你感到自己是“外语渣渣”或者“太笨了”的时候,停下来,休息一会,提醒自己既不渣也不笨,只要坚持,一定能学好。

4.为外语学习做好充分准备

如果你是一个彻头彻尾的初学者,我觉得,在真正开始学习前,使自己熟悉这门外语的声音非常重要。我会听好几个小时的音频,不去试图理解内容,但仍然主动去听取语言的声音。通常,在一段时间后,我发现自己会像婴儿一样布鲁布鲁地发声,让人感觉有点傻乎乎的。但这也是我要给你的下一条建议:

5.像傻子一样练习

注意自我是你最大的敌人。如果不在某种程度上感到自己很傻,你是不可能学好一门外语的。你必须克服它。你不得不使自己的嘴巴变成各种奇怪的形状;你要说出来并且不要指望别人能听懂,你要仔细听即使听不太懂。

这个过程需要许多许多。看起来很傻真的没什么,而且对学习是必须得。你想想,有什么大不了?即使你看起来傻,又有谁在乎?

如果每次你在觉得很傻时给自己一个奖励,可以把这种窘迫感倒转过来。每次你感到自己很笨的时候,给自己一点精神奖励,因为这些时刻就是你学习的时刻。感到很笨实际上是进步的标志,也是进步之前的标志。

6.设定目标

把你语言学习的过程分成不同的阶段。你已经知道这个过程有多长,所以,就像登山一样。非常建议你以不同的阶段来规划学习。

设定目标(以此来衡量学习进度)是语言学习中非常有效的工具。我非常推荐设定短期目标与长期目标。

短期目标可以仅仅是你每周要达到的学习时间数。如果你想每天学习1个小时,那么你可以用印象笔记列一个待办清单,每次你学完1个小时就打一个勾。衡量进步程度会让你感觉良好,即使当你感觉不到自己在进步时。

长期目标可以是语言等级考试。

7.重复、重复、重复

重复在大部分学习中都很重要,对语言学习尤其重要。这点听起来有点无聊,但不得不做。再说一遍,怕你记不住:重复对学习至关重要。

8.回想比复习更重要

这一点已经得到证明,回想的有效度是复习的300%。换句话说,你必须挑战自己去产出这门语言,而不仅仅是理解它。

记忆就是一大片深深的草原。你在里面放了许多东西,但是想要很轻松地找到它们,你必须不断练习去寻找它们。每次这样做,就踩出了一条条路,下次再找就简单很多。

任何你练习的回想都有助于提升你的外语水平。

9.对部分课文死记硬背

这是我排名第一的秘诀,是快速学习外语的最有效方法。

找到一本你可以在一周内学完的课文(重要:有配套录音)

找一篇你感兴趣并且符合你学习水平的课文。如果你是初学者,找篇短的。当你不断提高的时候,你可以选择更长的课文、对话。我比较喜欢使用电影或剧本文章,或者小孩喜欢的课文,这些都很好,而且语言很简单。

重复听录音至少10次,再开始学习它。再开始背记。起初你会发现非常困难,但是这会让你明白回想是多门重要。

给你自己一周时间去学习这个课文。为什么?因为在七天睡眠之后,你发发现神奇的事情出现了……

10.睡眠

睡眠对记忆力非常重要。实际上,研究者发现白天的睡眠时间并没有那么重要。白天打盹很有效。别牺牲自己的睡眠时间,尤其是在学习或练习之后。当你睡眠的时候,你得大脑开始建立框架,并且使短期记忆变成了长期记忆。

11.锻炼&营养

我们常常倾向于认为到脑与身体不同,但大脑也是身体的一部分。如果你锻炼,你会得到巨大的精神好处。这听起来像胡扯,但保持健康讲帮助你学习外语。你可以边听外语边锻炼。

而且,要保证你放进你身体和达到的能量是有好处的。健康饮食,与锻炼一样,对认知有意想不到的好处。如果曾经经历“大脑迷糊”,你可能需要注意你的饮食。问问自己,过去24-48小时都吃了什么东西。过去两天吃的东西对你的认知功能都有影响。

12.学习如何学习

我发现,用来学习如何学习的每个小时,都能在我实际的学习内容上产生数倍的回报。你可以学习那些对每个人都有用的学习技巧,也可以找出适合自己的学习技巧。到底哪种方法对你得工作有用,如何提升你现在的工作,需要花一定的时间去反思思考。

译者@大盗贼霍琛布鲁茨。喜欢这篇文章,欢迎到简书或微博上关注。译文地址

原作:法语学习网站Kwiziq的联合创始人 Gruff Davies。出处:Quora – What works best when learning a new language?

How I Use Things To Set Up A GTD Workflow

轉載自:http://vanseodesign.com/online-business/things-gtd/

最近也在研究用什麼軟件好,由於我使用iOS平臺,所以搜索了一些網絡上的文章,覺得這篇文章寫得非常好,如果你有興趣,可以去原文頁面訪問一下,評論也很精彩!Things以前有限免過,現在也在促銷,

Understanding how a system like GTD works is the theory. You have to put the theory into practice to gain any benefit. Typically that means finding a tool to store all your tasks and setting it up in a way so you can make use of the system.

For the last few weeks I’ve been talking about focus and productivity. I mentioned Getting Things Done (GTD) as the system I use and the difficulty using GTD for creative tasks and projects.

One negative of GTD is it was written with a pre-digital focus. It holds a very physical paper and physical inbox view of work. It would be great if the book were updated. Using email or phone as a context meant something 20 years ago. It really doesn’t today, when you almost always have access to both.

There’s nothing wrong with using physical tools to organize your tasks and I’m sure it works fine for some, but we live in a digital world now and most of us will use digital tools to manage our tasks.

Things for Mac

My tool of choice for managing tasks is Things by Cultured Code. It’s a Mac only app and there are versions for OS X, the iPhone, and the iPad. I only have the OS X version at the moment and it’s that version I’ll be talking about.

If you work on another operating system, I realize many of the specifics that follow won’t apply to you, though I suspect they can still help you set up a GTD workflow in a different app. It might even help something about GTD make a little more sense.

When I was looking for an app the choices were basically Things or OmniFocus. The latter is probably the better app if you want to strictly follow GTD and it’s the app David Allen recommends.

I chose Things in part because it’s more flexible and while you can use a GTD workflow with it, you don’t have to. Things also has a shallower learning curve and in the end I thought it was better designed and I enjoyed using it more.

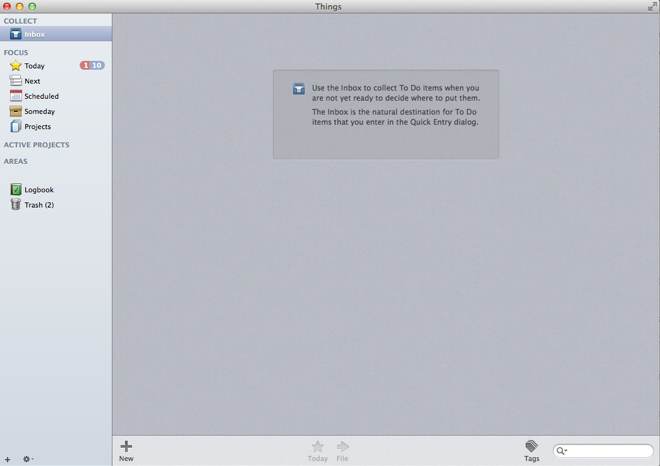

At the top of this post is a screenshot of the app with an empty inbox. If you look down the left hand sidebar, you’ll notice there are four main sections.

- Collect

- Focus

- Active Projects

- Areas

Collect is where you add new items to your inbox for processing. Focus is a mix of organization and viewing what’s in your system. Active Projects and Areas help you organize tasks multiple tasks into a directory like structure.

The Focus Section

The Focus section provides different filtered views about your tasks. You use the views in this section to find the tasks and projects you’ll work on when you’re ready to work on them.

The Today view is a Things addition and not something that comes from GTD. I tend to move items into the Today view and work off that list each day. It’s not how you should work GTD, but I can’t seem to break the habit.

Next is the view you should work from most of the time. Within the Next view you can select the different criteria to filter your tasks. Things uses a tagging system so you aren’t limited to the four criteria of GTD. For example I have a tag for each client so I can quickly find tasks specific to each.

I use the Scheduled view as a reminder to look at something. On Friday I’ll schedule a few tasks to appear on different days the following week. I currently have a task set to call a client Thursday at 1:00 PM. The task is scheduled to appear in my Today view Thursday morning so I don’t forget.

Note: For those of you who worry about things such as these, my scheduled task reminded me to make the call like it was supposed to. My client and I had a pleasant conversation and there was much rejoicing.

The Someday view is for projects with loftier goals like write a novel or sail around the world. I also move projects I’m not currently working on, but will again, into Someday so they become inactive projects. It helps to keep the list of active projects more manageable. In this view I have projects like redesign this site, which I’ll do someday, but not in the next few weeks or even months.

Projects and Areas

Projects and Areas are where your tasks are organized. The Projects listed under the Focus section include all your projects (both active and someday) and those under Active Projects are the ones currently set as active.

I have both Active Projects and Areas closed in the screenshot (sorry I can’t show everything in them), but to give you an idea how I have things organized, a project might be site maintenance for a client and all the specific requests from a client will be tasks within. The project can be set as a recurring project if the tasks repeat each month. Another active project I currently have set is to work on a series of guest articles for another site that I’m sure you know.

The client who’s site I’m maintaining and the website for which the article is being written will both be Areas and each can have several projects at any given time. The site might have “write series X” and “write article Y” as projects The client might have projects to add a shopping cart or build a mailing list signup form.

Adding Items to Your Inbox

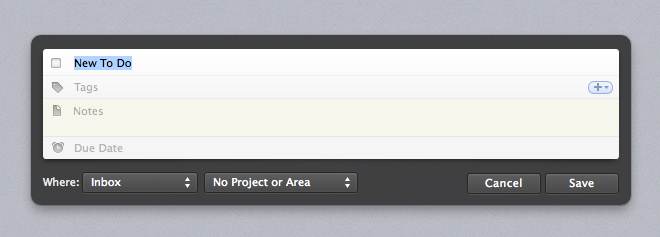

A keystroke combination will open a new window (see image below) where you can add any new item to the sytem. You have the option to select where the task goes (anything under Collect or Focus) and if it’s part of a project. You can also assign tags, notes, and a due date if necessary.

I usually dump everything into my inbox for later processing, but soemtimes I’ll process items as I add them to the system.

Tagging Tasks to Add Filtering Criteria

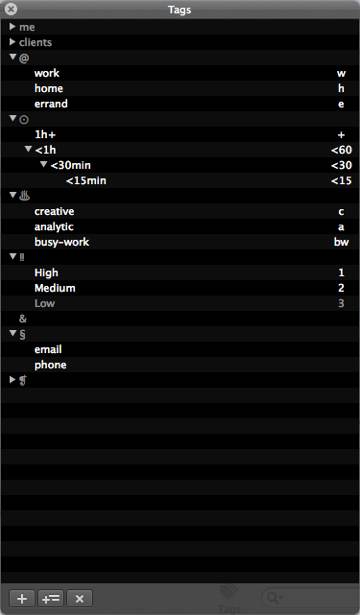

You create and use tags in Things to add the different criteria (context, time, energy, priority). I don’t bother with priority since I don’t find it helpful, though I do have tags set up for it. You can see some exampes of tags I have set up for each criteria in the image to the right or listed below.

- Context ( @work, @home, @errands )

- Time ( < 15 minutes, < 30 minutes, < 1 hour, +hour )

- Type of work (mental energy) ( creative, analytic, busy work )

Instead of high, medium, low for mental energy, I prefer to use the type of work. I need a differnet energy for creative work and analytic work. Busy work is for those times when I have little mental energy of any kind. Again, one reason for choosing Things was so I could be more flexible with the system.

I have tags for different areas of focus so I can filter next actions based on the area. Since my areas of focus are mostly clients (me being one), it helps me quickly find what I need to do for a specific client. Other areas of focus are this site, my forum, this blog, and general home projects are all included under the me category.

You can nest tags as I’ve done with the time criteria. This way all tasks that will take less than 15 minutes will also be listed when I select less than 30 minutes or an hour. If they weren’t nested then tasks 15 minutes and under would only show under that specific tag.

I’ve experimented with tags for specific devices or apps. I tried being more specific about the type of work (design, development, writing, marketing, etc.) I have tags like email and phone that I sometimes use, but I don’t find these useful as I always have my phone and a way to email within reach.

Reviews are Important

I do a quick daily review to make sure I catch any time sensitive tasks. I findwrapping up the week with a review on Friday afternoons very helpful. How in-depth of a review I do depends on how I’m feeling that particular day. I make sure to review all tasks and active projects every week, but the bigger picture stuff is more when I have time and energy.

As I’m nearing the end of a project I start to spend more time with my inactive projects and decide which will become active. Part of my recent lack of focus is I have to get through a bunch of single tasks across a variety of projects so my active project list is larger than I like.

A Better Things

While I like the flexibility Things offers and while you can use it to set up a GTD workflow, there are a couple of features that would make it much easier to use.

The first is a greater abiity to nest projects. Nearly all of my projects involve subprojects. Right now the best you can do is elevate every subproject to project status and then group them inside an Area of Focus. It works to a degree, but more ability to nest projects would be better.

A way to set tasks in series or parallel would also be appreciated. Nothing special is needed for parallel tasks. For tasks that need to be perfomed in series there’s a hack to make it work.

Inside any project you can organize the tasks in any order you like. You can then set projects to show the next 1–9 tasks. Organizing tasks in the order they need to be performed and then showing only the next task is like seeing the next item in the series and not seeing more until the first one is completed.

Unfortunately it means for every set of tasks in series you need to create a new project in Things. Without the ability to nest projects it can get unmanageable in a hurry. You also set how many tasks to show for all projects and not per project so it’s either all series or all parallel. With better nesting this wouldn’t be an issue, but the ability to nest projects isn’t there.

While Things can use a few features to make it work better with GTD, I can also do a better job working with the app. I really should work off the Next view and use Today for tasks that are truly time sensitive. My system of tagging can probably be improved as well.

Closing Thoughts

Things isn’t the only tool you can use to manage tasks and projects in a GTD system. OmniFocus is probably the first app people reach for on the Mac and iOS side of things.

If you’re interesting in learning more about either, you can watch screencasts of the tools in action at Don McAllister’s Screencasts Online. Not every screencast is free to watch, but the ones about Things and OmniFocus are. If you search the site you can find more videos using each for iOS.

I don’t have recommendations beyond Things or OmniFocus. Things is the only app I’ve used in practice and I spent some time using OmniFocus when making my choice. If you search for GTD and your operating system of choice you can find others as well as some online only apps.

There’s one more topic to get to in this series. Next week I’ll look again at GTD and Things, specifically how I manage to include creative work into the system.

Download a free sample from my book, Design Fundamentals.

你所不了解的维基

作者:林家闻 冰与火之歌中文维基

发生在前几日的维基被墙风波,又一次将“维基”二字带入公众视野。事后众多媒体/自媒跟风报道,民间舆论也一时沸腾,有扼腕痛哭者,有愤而怒骂者,有漠不关心者,也有趁机甩锅者,然而其中大部分人亦是一知半解。一如时下碎片化与虚假信息流毒的贻害,“不求甚解”与“一知半解”的“差不多精神”背后,恰是中国互联网缺失“维基化”精神十余年所种下的恶果之一。

维基≠维基百科

“维基”(Wiki)这个概念始于1995年,Ward Cunningham发布了世界上第一个维基网站“Wikiwiki”[1],wiki来自夏威夷语,意为“快点”[2]。正如“Cola”成为所有可乐饮料的通称一般。“维基“这一名词发轫于斯,发扬光大自Jimmy Wales一手创建的维基百科, 随着2007年“wiki”一词被牛津英语词典收录[3],十年来逐步成为同类型网站的代名词。

wikiwiki的创始人Ward Cunningham

wikiwiki的创始人Ward Cunningham

维基对于大部分中国人来说熟悉又陌生。将“维基”简单的等同于“维基百科”是众多思维定式和错误谬见的根源所在。“维基”(Wiki)常见的含义有二[4]:

- A) 一种网站形式,其主要特点是多人协作编辑与内容的版本控制,Wikipedia只是茫茫数以万计大小维基网站中的一个。

- B) 用以生成维基网站所需的维基软件,其中最为知名的便是维基百科所使用的MediaWiki。

从网站形态上来说,符合维基形式的站点非常之多,大体分为“独立部署”和托管在“维基农场(Wiki Farm)”两种方式,其关系大抵等同于部署私人站点和在blog平台上写博客——前者自负成本,后者免费寄存于商业化运作平台之上。独立部署维基多以非盈利组织的身份出现(.org),依托“基金会”和“捐赠”的模式维系发展,内容涉猎上以学术居多,维基百科(Wikipedia)是百科类维基(Encyclopedia)的典范和最成功者。国内有着极高人气与知名度的“萌娘百科”也是成功范例。 与.org相对的是完全商业化运作的维基农场(.com),其中的代表是与维基百科同出一枝的“Wikia”。

扩展阅读——维基农场(Wiki Farm)

- Wikia:全球最大的维基农场,基于Wikia二次开发的MediaWiki构建,Alexa top100,有近40万独立维基站点

- Gamepedia:专注于游戏领域的维基农场,基于MediaWiki二次开发的Hydra Wiki系统构建,代表网站是WoWpedia

- wikidot:来自欧洲,全球第三大维基农场,以轻量、便于使用,外表美观著称。

- atwiki:日本的维基农场,熟悉日本漫画、游戏的用户会经常遇到。

- 灰机wiki:国内唯一真正意义上的维基农场,基于MediaWiki二次开发的HuijiWiki所构建。

从软件来说,维基软件也是名目众多,Wikipedia和Wikia所使用的MediaWiki是全球范围内最广为人知的维基软件,其标志性的菊花logo和素白色的页面布局也成为了大众脑海中“最典型”的维基形态。其实除了MediaWiki之外,还有着上百款维基软件系统。

扩展阅读——维基软件

- MediaWiki:全球范围内最流行的维基软件,基于PHP,开源免费,图标是一朵菊花。

- DokuWiki:非常流行的一款轻量型维基软件,比MediaWiki更容易上手,同样是开源免费,基于PHP开发。

- Trac:在Trello尚未流行之前最常用的任务管理软件之一,基于PHP开发。

- Gollum:基于Ruby开发的维基系统,Github的用户绝对不会陌生。

- Confluence:Atlassian基于Java的一款维基系统,商用付费,是企业级用户比较理想的维基解决方案。

- Microsoft Sharepoint:微软自己开发的一套系统,兼具wiki和OA管理等诸多功能,售价不菲。基于ASP.Net构建。

因此无论是从网站还是软件的维度来讲,“维基”都不能简单地与“维基百科”划等号。此次维基被墙事件中遭殃的主要是Wikipedia的除汉语外的其他版本以及MediaWiki.org(在我写这篇文章的时候,这些网站已经能够正常访问了)。

维基并非不食人间烟火

![]()

实际上我在上一条中已经提到了,并非所有的维基都是以非盈利模式运作的,维基之父Jimmy Wales在2001年创建了维基百科,时隔不久于2004年就创立了Wikia——完全商业化运作的维基农场,依靠广告和to B端的合作盈利,目前Wikia已经完成了D轮融资,累计融资额接近4000万美元。这个在国内籍籍无名的Wikia,在欧美却是一度十分风光,有着近40万个维基社区和每月数亿的PV,巅峰期常年位居Alexa网站排行top50内,比Quora还高。

Jammy Wales

Jammy Wales

在许多国内媒体的报道中,Jimmy Wales被想当然的塑造成了“有钱不赚”的圣人形象,当然Jimmy Wales也不可能完全靠着自己早年经营的色情网站来养活维基百科。Wikia同样隶属于维基媒体基金会,其管理层人员与基金会也有重合,其中的关系不言自明。Jimmy Wales自Wikia创立之初就将其看作是Wikipedia的“2.0”与升级版本,在他的维基版图中,Wikia与Wikipedia是完美的互补,而非矛盾关系,wikipedia专注于严肃的知识领域,不赚钱,wikia专注于泛文化娱乐领域,日进斗金。很多人只看到维基百科的社区规模逐年下降,就得出“维基式微”的结论,殊不知wikia的用户量却在逐年递增,随着维基百科内容的逐渐完善,用户在向wikia转移,而不是消失。同理,很多人非常担心$3一次的捐款能否养得活wikipedia,却想不到如果Wikia有肉吃,又怎么会让维基百科喝不到汤?[5]

维基是过时的网络产品?

因为工作的关系,我接触到过不少互联网从业者,许多人持有一种“维基是过时产品”的论调,其中不乏一些业内精英。这种现象从侧面反映出了大众对于维基的曲解甚至是无知。 并非维基的程序员和工程师不会做前端,不会优化userbility,维基卖相上的“过时”恰是源自深层次的内在坚守,Ward Cunninghan在与Bo Leuf,合著的《The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web》一书中最早提出了“维基”的三个基本概念:

- 维基的所有页面和内容面向所有人开放编辑,应以最纯朴的形式呈现,避免浏览障碍(开放性、易用性准则)

- 维基通过内链将有意义的内容串联起来组成体系,无论该页面是否存在(言之有物与结构性准则)

- 维基不应是仔细雕琢的成品网站,应强调浏览者即参与者,在日积月累中逐渐成长(成长性模式)

也难怪很多人要说维基是“过时”的,因为维基(尤其是MediaWiki)处处体现着背离主流互联网产品设计大势的思路。因为追求普世,所以放弃了婀娜的妆容——MediaWiki以极简素白到极致的界面示人。因为倡导公平,所以没有聪慧复杂的算法——Wikipedia的许多设定放到国内的互联网产品经理眼中简直不可思议:用户页看不到贡献者的名字,无论写上几千字还是修改一个标点都是等价的贡献度量——一次编辑。于是PM们无不蹙眉,要如何体现用户成就感?要如何拉升DAU?

其实无论是CSS3还是HTML5,从计算机代码诞生的那一天起,主导权和标准都来自于西方。无论是极简还是扁平,优秀乃至惊艳的交互设计几乎都来自于欧美,正是那些井井有条的发布在Github上的代码和规整在wiki中的技术手册,引得国内无数PM们和程序员竞相折腰,趋之若鹜。维基软件和维基网站兴起的背后,其实是西方人量化分析与系统归纳思维习惯在互联网产品中的延续,Trello、Mindmanager、Viso等软件工具无不源自于看似呆板、龟毛、琐碎的思维与生活习惯——如果你是一个美剧控/影迷,一定可以脑补出无数贴满便签纸与钉满了图钉和绕线的背景墙。同样,维基和维基化的思维早已渗入计算机互联网领域的方方面面——版本控制、多人协作、SaaS、开源、任务管理、Buglist……处处都有维基的影子。

沙盒化产品的重要意义

其实前述众人眼中维基的“简陋”与“过时”,只是一款沙盒化产品的外在表相。所谓沙盒化产品,即重规则和轻玩法,犹如是互联网产品中的Minecraft。广袤天地,大有作为,轻重深浅,各得其乐。

这不由得让我想起最近热播的电影《火星救援》,一个用户初始化一个新的维基之时,面对的是白茫茫的主页和毫无头绪的UI,然而网站的背后却藏着深邃、高深的结构和功能。与被扔在荒芜火星平原的马特·达蒙何其相似?若想生存,你须有:

- 良好的知识积累(美感、设计、逻辑)

- 专业素养(一定的代码能力)

- 卓越的学习能力(查询检索知识的能力)

- 灵活的应变能力(发散性思维)

- 乐观、开放的心态(心理素养)

- 毅力与耐心(三天打鱼两天晒网是做不出维基的)

Mark面对的就是一个“火星大沙盒”

Mark面对的就是一个“火星大沙盒”

与国内一味弱智化、简单化的互联网产品开发思路不同的是,维基和其他沙盒类产品/游戏极大提升了用户的学习与创造能力。优化交互操作和培育用户习惯是关系非常微妙的两件事,如果你一直把用户当猪来养,那么用户退化的就会更加严重,长此下去互联网产品的设计就会更加艰难。反之面向一个学习能力更强的用户群体,产品开发与设计则会轻松许多。以维基编辑与创作为例,优秀的维基编辑者可以通句读、善规划、懂设计、涉猎各种代码,并且无时无刻不在挑战全新未知的问题,丰富自己的知识储备,这一类人即使离开维基,在自己的本职工作中亦可以游刃有余。

中国到底有没有维基?

Ward Cunningham三准则是甄别维基的最直观标准,可以算得上是维基的广义定义,以此标准,知乎都可以算是一款维基化的产物,其实从诞生之初,知乎就有着诸多维基元素,我一直将知乎/Quora看成是“主观意见的维基化产品”。然而从严格的角度来说,由三准则衍生出的维基百科社区“五大支柱”可以算得上是狭义化的百科类维基(Encyclopedia)的定义:

- 内容上:维基百科是综合类大百科类全书,不应是宣讲台(soapbox)、广告平台、出版社。是无政府主义和民主的试验品,是信息的汇集,网络化的目录而不是简单的辞典、报纸、文档来源的堆砌。

- 天性上:维基百科以客观中立的视角书写。

- 参与性上:维基百科人人皆可编辑,人人皆可使用,人人皆可推广,但必须严守和尊重版权协议。

- 用户关系上:维基百科的用户应当友好相处,互相尊重。

- 维基百科没有严格的规定:只规定禁止和不宜进行何种行为,而不以“应当如何”的条款约束用户。

国内的百度百科、互动百科等百科全书都基本符合广义的维基准则,但是以维基百科的严苛标准为准绳,则都有着不小的差距,其中精神与形式上最为接近的应属互动百科。

百度百科是不是维基?

我一直旗帜鲜明的认为百度百科绝不是真正的维基百科。我们不要轻视略显形而上的“五大支柱”,这五个原则是经过缜密思考,反复考验的黄金准则,他们从世界观到方法论层面保证了一个维基类产品能够纯正自洽的运行与发展,以免堕入旁门:

以“支柱一”为例,此乃维基公信力根源之所在,一旦摒弃此原则,将维基作为价值观输出的场所甚至商家营销的广告阵地,对页面明码标价,这样夹带私货,真假难辨的“百科全书”岂不是滑稽。

再以“支柱三”为例,支柱二中强调的人人协力是维基能够产生运行的保证,也是UGC(用户生产内容)的优势,然而这一过程中必须严守版权,否则伤害了U(用户)的感情,优质的C(内容)要从何而来?反观百度,在版权上是十足的流氓主义,与欧美维基流行的GNU和创用CC不同,百度在“拿”的一端宽于律己——不会约束使用者是否侵权盗用文字、图像内容,甚至鼓励不写注释、不标明来源。在“发”的一端严以待人——任何未注明出处的内容均视为百度百科所有,不得擅自他用。维基从先天应是版权的自然同盟,而不是盗窃者。

早期的维基多采用繁琐的GNU协议,一定程度上影响了知识信息的自由流通

早期的维基多采用繁琐的GNU协议,一定程度上影响了知识信息的自由流通  创用CC只规定“被禁止的事项”,因此备受推崇

创用CC只规定“被禁止的事项”,因此备受推崇

然而遗憾的是,从竞争之初,百度既是运动员,又是裁判员,依靠搜索引擎的垄断将互动淘汰出局。可以说中国最大的维基类网站,恰是最不具维基精神的,然而我们亦可辩证又精致地称其为“具有中国特色的维基”。

维基文化在中国

维基文化在中国明显“水土不服”。其实个人一直反对将中文维基百科的凋敝归咎于GFW,一个显而易见的事实是中文维基百科最近一次被彻底墙掉是在今年4月份。而在墙外能够被自由访问的岁月中,亦没有展现出蓬勃发展的趋势,因此“墙导致中文维基百科进度缓慢”本身就是个伪命题。对于代码、沙盒化产品缺乏基本的了解和学习能力是先天不足,“支柱一”所倡导的若干精神主义所导致的政策危机进而被墙,本土流氓势力进一步压缩了中文维基百科的生存空间。与此同时大中文语系下诸多子派系之间的互不信任和内斗亦消耗了大量社区参与者的精力、透支了潜在参与者的同情心与意愿。

真正令人值得反思的是维基、维基化思维为何难以生长这一客观事实,诚如上文中所言,东西方的思维模式差别是深层的内在原因,而另一方面社会经济发展水平的制约也无法被忽视。借用被创投圈玩儿烂了的马斯洛需求金字塔,编维基这件事情一定是处在塔顶端的人才能做的事情,而中国的文化精英和有能力编纂维基百科的潜在用户往往不具备时间和、精力和从容的心态。换言之,至少当国内千万计的IT从业者不再需要朝九晚十的奔波忙碌,为了房贷而劳神的时候,维基才有可能悄然间蔚然成风。

无意于影射过往或者趋附历史,事实就是维基在中国已经错失了萌芽生长的最佳时机。从软件到平台,从百科到农场的经典模式已经无法再被复制,互动百科就是最好的例证。维基在中国的发展需要另一种形式和道路,我认为从泛文化领域切入维基农场托管平台是最为可行,也是最为安全的方式。然而这一过程中依然面临着诸多挑战和艰辛,说成是一场悲壮的革命亦不为过。说“西体中用”不免流于投机,一本正经的说,我们追求的可以不是具体的模式和产品形态,而应是以协作、开放、平等为突出特征,以客观公正、严谨为准则,以点滴积累为模式的“维基文化精神”。以此为准则,一字一句皆为累积,一砖一瓦谁言无用?

我看维基的未来

移动化

伴随着移动互联网崛起,维基的阅读场景已经逐步由PC向移动端转移,以wikia的数据来看,15年初约有50%的PV来自移动端,这一数字到日前已经达到了65% 随着各种尺寸、各种兼容标准的移动手持设备的出现,一些PC端精美设计的网站往往无力应付,过重的前端设计在嬗变的场景之前反而变成了累赘,标准日新月异,我们曾经熟悉的IE、Flash等等概念如今即将被时代抛弃,而得益于Ward Cunningham的泛用性准则,维基大巧若拙的极简设计则使其能够以最小的代价在经过响应式改造之后再各种平台之间游刃有余,穿梭自如。

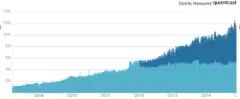

wikia历年来数据简图,深蓝色表示移动端PV占比

wikia历年来数据简图,深蓝色表示移动端PV占比

数据化

而以上仅仅是维基众多前瞻性智慧的表现之一,随着互联网对第一世界整合的完成(O2O),第二世界与第三世界的网络化革命必将到来。如果说我们在第一世界中可以通过无所不在的摄像头与传感器来收取大数据,那么深藏第二世界与第三世界——人脑与思维客体中的“数据”又要如何析取?无论怎样的智慧都要一个数据化的信息载体,在“读心术”能够商业化应用前,我们还是要鼓励人们通过键盘(未来或许是脑电波)来把内容“敲”进电脑里,这,就是维基的位置和存在意义。

扩展阅读——卡尔·波普尔的“三个世界”理论

第一世界:物理世界

第二世界:精神世界

第三世界:思维客体世界

模糊思辨与数据分析也许并无明显的优劣之分,某种程度上是互补的。但是我们现在身处的时代中,还太依赖于数据而非模糊,究其原因,我们的“人工智能”还停留在让人向机器靠拢(把“人话”转移成机器能理解的语言)的阶段,机器还无法真的“像人一样思考”。恰如你无法让机器懂得“少许”、“适量”到底是多少克一样,再玄妙思辨的道理也要化为1、0与编程代码。在这个大前提下,维基非但没有过时,反而契合着我们目光所能及处不远的将来——在机器人与智能硬件的时代,再优越的算法离开了数据都是无米之炊,结构化、语义化的优质内容在未来的数十年中将比金子还珍贵 。

模糊思辨与数据分析也许并无明显的优劣之分,某种程度上是互补的。但是我们现在身处的时代中,还太依赖于数据而非模糊,究其原因,我们的“人工智能”还停留在让人向机器靠拢(把“人话”转移成机器能理解的语言)的阶段,机器还无法真的“像人一样思考”。恰如你无法让机器懂得“少许”、“适量”到底是多少克一样,再玄妙思辨的道理也要化为1、0与编程代码。在这个大前提下,维基非但没有过时,反而契合着我们目光所能及处不远的将来——在机器人与智能硬件的时代,再优越的算法离开了数据都是无米之炊,结构化、语义化的优质内容在未来的数十年中将比金子还珍贵 。

英文互联网在过去的一个十年里已经积累了亿万数计的优质维基化数据,从天体物理学到天马流星拳,涵盖科学、文娱、多媒体各个领域。而以维基媒体基金会旗下的“Wikidata”为其最具前瞻性的代表,这一项目由微软创始人Paul Allen的 Allen Institute for Artificial Intelligence与 the Gordon and Betty Moore Foundation以及Google共同捐资创建[6],致力于将维基数据整合成人机互通读写的信息数据库。而我们反观中文世界则是一地鸡毛,数量、质量、可信度都相当堪忧,这一无法回避的现实情况在Siri、Cortana中文本地化的过程中已经初现端倪,也许未来尚未开赛,我们就已经输在了起跑线上。

正是因为“维基”≠“维基百科”,正是因为我们基于一种文化范式和方法论来看待维基,所以我们才有理由相信,维基百科的遭遇并不等于对维基宣判死刑。事实上在这个棘手的环境中做维基,是需要一些科幻和任侠精神的,往玄了说姑且称之为“信仰”,说的直白一点,我们还未到放弃的时候。

作者林家闻,灰机wiki co-founder、CEO

本文章由作者原创,未经授权禁止转载

引用与注释

- 跳转↑ http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory

- 跳转↑ Andrews, Lorrin (1865), A dictionary of the Hawaiian language to which is appended an English-Hawaiian vocabulary and a chronological table of remarkable events, Henry M. Whitney, p. 514

- 跳转↑ Diamond, Graeme (March 1, 2007). “March 2007 update”. Oxford English Dictionary. Retrieved March 16, 2007.

- 跳转↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_(disambiguation)

- 跳转↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Wikia

- 跳转↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Wikidata

使用A4纸笔记法100天就能增加逻辑思维

在企业中,有个关键能力是逻辑思维,最简单来说就是在处理事情上迅速抓住重点,层次分清的清晰表达和传播观点,看起来不难,但想掌握好这项能力可要花些时间和精力才行。如果你跟麦肯锡一类的咨询公司打过交流,就会发现他们在进行资料整理、案例分析、战略制订等工作时,用的方法都是逻辑思维。

掌握逻辑思维之后,在工作中遇到在写企划、报告、项目计划、提案时,可以立刻就写。回答别人问题或在演讲时,可以流畅的表达想法和观点,不再为词不达意,说不重点而苦恼。

最近在读《零秒思考》时,作者提供了一个非常简单的A4纸笔记法,感觉这种方法类似于大纲类的思维导图,简便易用,可以帮你在几个月内培养逻辑思维,做到零秒思考。

大家可以用这种方法坚持100天,就能培强你的逻辑思维,帮助你解决工作中的问题,立刻抓住关键,学会清晰表达,做出准确判断。

具体做法:

将A4纸横放,每张纸写一个主题,1页写4至6行,每行20字至30字。一张纸控制在1分钟之内,每天写10页。换句说,就是每天用10分钟时间手写笔记。

作用和效果:

在做的过程中头脑和情感会得到快速的整理,理清头绪。

一旦坚持做3个星期到1个月时间的笔记,脑海中的语言就会层出不穷,甚至在做笔记之前,就已经想到该怎么表达了。

1个月前还很朦胧不知道该如何叙述的事项,现在已经可以用明确的语言表达出来,想法也会不断涌现,最后动笔的速度已经赶不上大脑的运转速度了。

再坚持几个月,就能做到瞬间从宏观上看待问题,逐渐接近“零秒思考”。可以根据不同的情况,有时能瞬间抓住问题的关键,并进行整理。

相关规则

- 写标题和正文时,别思考太多,想到的事,不论是什么,先写下来。

- 严格坚持每页1分钟,一想到就立刻写下来,这会让你不拖延。

- 别用笔记本、日记本、word,用A4纸是最快最方便的方法

- 随身准备好A4纸和纸板,在任何地方都可以写,或者把A4纸折成三折

- 可以把写好的笔记,4-6行的内容做为正文,继续深入下去

- 对于,同一个标题可以用不同的角度来写很多页,处理问题和视野都能扩展开来。

- 写了很多张之后,可以把笔记像扑克牌一样摆弄。

- 一旦有了新的想法就继续补充并整理

这样做笔记可以理清思绪,变得自信积极,心平气和

想怎么写,就怎么写,把最原始的感受写下来就可以了,不用想的很复杂,也不需用考虑笔记的构成、格式、遣词造句、随时想到随时写深入挖掘笔记的拓展

大多数人虽然平时总是在思考各种各样的事情,却总是犹豫不决,在原地兜圈子。将思考的这些事情,每页纸写 1 件,那么这件事情就算大致得到了解决,所烦恼、忧虑的问题也会锐减。虽然您可能觉得,由于这件事情还留在脑海里,所以每天还是会想到、思考很多事情,但实际上可能并非如此。因为每天都要想出 10 个新的烦恼和问题也不是一件容易的事情。

范例

标题:整理自己的梦想:

- 1年后,自己想干什么?

- 1年后,自己变成什么样才会感觉满足?

- 3年后的梦想是什么?

- 3年后,自己变成什么样才会感觉满足?

- 为此,今后半年内应该怎么做?

- 为了实现梦想,必须要学会什么?

- 自己的强项是什么?

- 关于梦想应该和谁怎么商量?

- 梦想对自己来说究竟是什么?

笔记的整理

作者建议用透明的文件夹进行统一整理,按不同分类进行标记,每三个月整理一次,重读一次。

个人建议可以直接用印象、有道笔记做为存储方式,直接拍照就可以,加上相关的Tag,使用时搜索一下,这样效率很高,而且可以随时查阅。

注意做笔记时一定要手写,别用APP或电脑。大家现在就可以找一张A4纸,用1分钟来尝试一下。刚开始时可能会难一点,多写几次,思维就会清晰不少。

转载自微信:warfalcon